SES(システム・エンジニアリング・サービス)の活用

IT業界における人材採用は売り手市場であり、求められるスキルも高度化・多様化していることから、企業が正社員としてエンジニアを十分に確保することが難しい状況が続いています。

そのため、システム開発の現場では、外部エンジニアが「客先常駐」という形で業務に従事する「SES(システム・エンジニアリング・サービス)」を活用してプロジェクトの体制を組むケースが多いです。

SESには、プロジェクトの規模やスケジュールに応じて柔軟に人員を増減させられるなど、様々なメリットがあります。

ただし、その利用にあたっては、発注者(クライアント企業)側でSES契約の特性を正しく理解することが必要です。

「予実管理」に関する課題に対して、Co-Assign がどのような機能を提供しているかは、

機能:予実管理

にて画面を交えながらご説明しています。

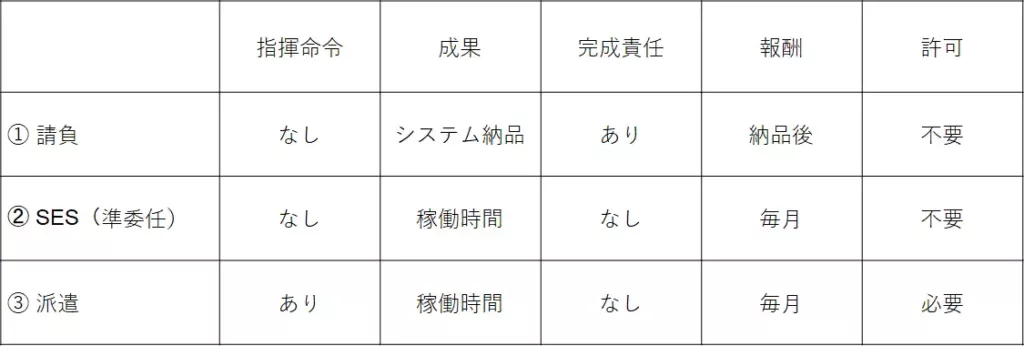

請負、SES、派遣の違い

社外パートナーにシステム開発を委託する場合、その契約形態は大きく次の3つのパターンに分類できます。

- ① 請負

- ② SES

- ③ 派遣

①請負はベンダーが自社に「持ち帰り」で開発する形式です。

②SESと③派遣はいずれも通常は客先常駐であり、かつ、働いた時間で成果を測るという点で似ているため、混同されてしまう場合があります。

この3つの契約形態の違いを、表にまとめました。

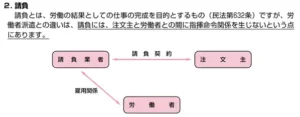

まず、①請負と②SESの違いを見ていきます。

両者はいずれも業務委託契約ではありますが、大きくは以下の違いがあります。

- ①請負

- ベンダーは納品物(システム)を完成させることを約束し、その納品に対してクライアントから報酬が支払われる

- ②SES

- ベンダーは業務の遂行を約束し、稼働時間に対してクライアントから報酬が支払われる

- SESは準委任契約なので、システムの完成責任や納品物がありません。

一方で、①請負と②SESには、「発注者(クライアント)側に労働者に対する指揮命令権がない」という共通点があります。

指揮命令とは、業務の遂行にあたっての進め方の具体的な指示、残業・休日出勤の命令などを指します。

発注者側からすると、①請負の場合は持ち帰り開発なので(システムを完成させてくれればよいので)、指揮命令がないのは当然のように思えます。

しかし、②SESの場合は労働者が自社に常駐しており、一見、正社員と同等に働いているように見えるため、指揮命令に近い対応を行ってしまいがちで、注意が必要です。

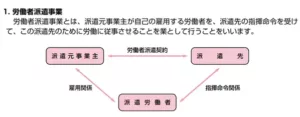

労働者への「指揮命令」ができるのは、発注者ではなく労働者と雇用契約を結んでいる雇用主です。

ただし、③派遣の場合は、この限りではありません。

以下の図は、厚生労働省の「 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド 」からの転載です。

②SESは、③派遣ではないので指揮命令は①請負と同様「なし」ということになります。

③派遣の場合、クライアントの指揮命令のもとに働くことになる代わりに、クライアント企業の正社員と同様に就業規則が適用されるなど、労働者に対して様々な保護があります。

また、ベンダー側も労働者派遣事業の許可を取得する必要があり、一定の基準を満たしている会社しか派遣事業を行うことができません。

そのような保護がなされずに、いわゆる「派遣さん」と同じ感覚でクライアント企業側が稼働管理や指揮命令をしてしまうと、「偽装請負」(実質的に労働者派遣の状態にありながら、請負を偽装している)とみなされてしまいます。

偽装請負とみなされると、ベンダー側にも、クライアント企業側にも、ペナルティが課せられます。

クライアント企業側で注意する点

前述のガイドにも具体例が掲載されていますが、SESを利用する際、クライアント企業側は以下の点に注意する必要があります。

- エンジニアの「業務遂行」を、直接指揮・管理していないこと

- エンジニアの「労働時間」を、直接指揮・管理していないこと

- エンジニアの「労働環境」を、直接指揮・管理していないこと

上記の状態を回避するため、システム開発の現場で以下のようなルールを運用しているケースを見かけたことがあります。

- 事前面談を「顔合わせ(スキルチェックではない)」とする

- 正社員とSES人員で座席(島)を分ける

- SES人員とのメールのやりとりのCCには、必ずベンダー側責任者を入れる

とはいえ、請負なのか労働者派遣なのかという判断は、契約形態や表面的なルールではなく、業務の実態に即してなされるので、注意してください。

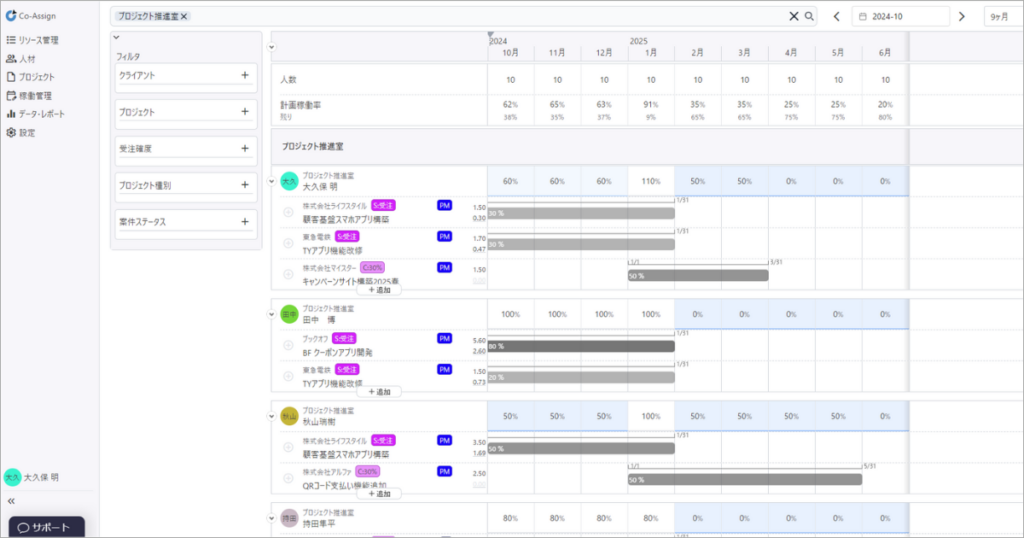

Co-Assignでは、稼働実績の管理はもちろん、計画の立案〜 運用 〜実績を一元して管理することができます。

Co-Assign での予実管理は 機能:予実管理 にて、画面を交えながらご紹介しています。

稼働管理を適切に

アサイン最適化ツールCo-Assign(コーアサイン)は、人材アサインの最適化とアサイン管理業務の効率化を、双方実現させることを目的として開発したサービスです。

Co-Assign(コーアサイン)は無料でトライアル利用いただけます。

ご興味を持たれた方は、ぜひお問い合わせください 。

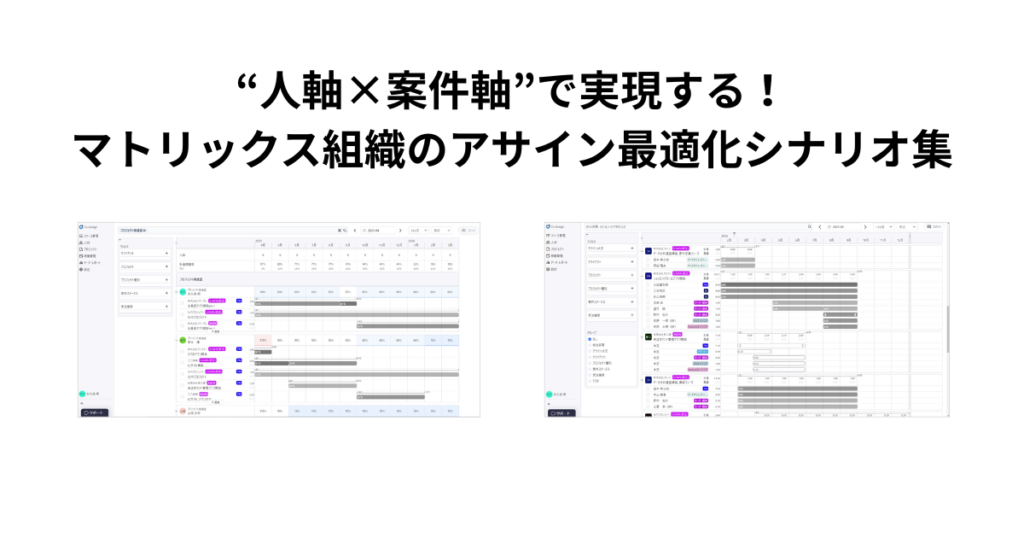

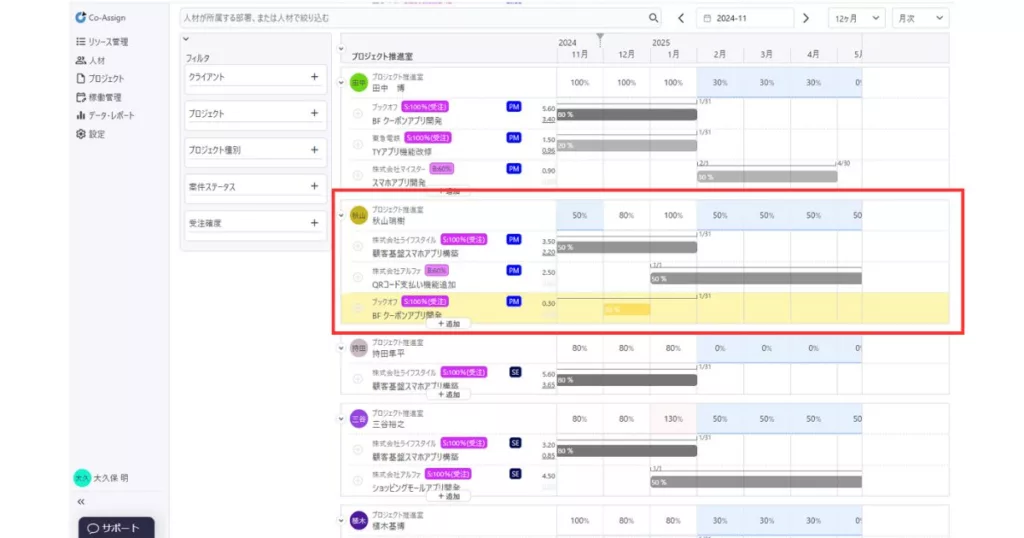

誰でも簡単にアサイン状況が把握できるリソース管理機能

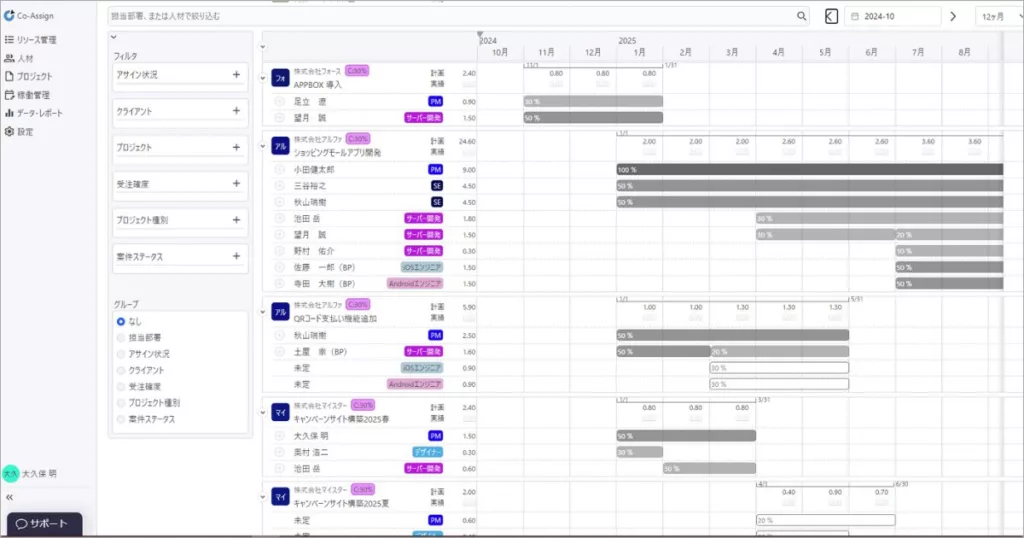

アサイン管理担当者だけでなく、プロジェクトマネージャーや営業チームのメンバー、経営層まで、Co-Assignにアクセルすればだれでも簡単にアサインの現状を把握することができます。メンバーの忙しさや、先々の稼働状況まで一目で把握することが可能。

アサイン状況が可視化されれば、アサイン会議は効率的に短時間で終わらせることができます。急な案件の割り込みや炎上案件対応など、すぐにアサイン修正ができ、アサイン一覧に反映できます。

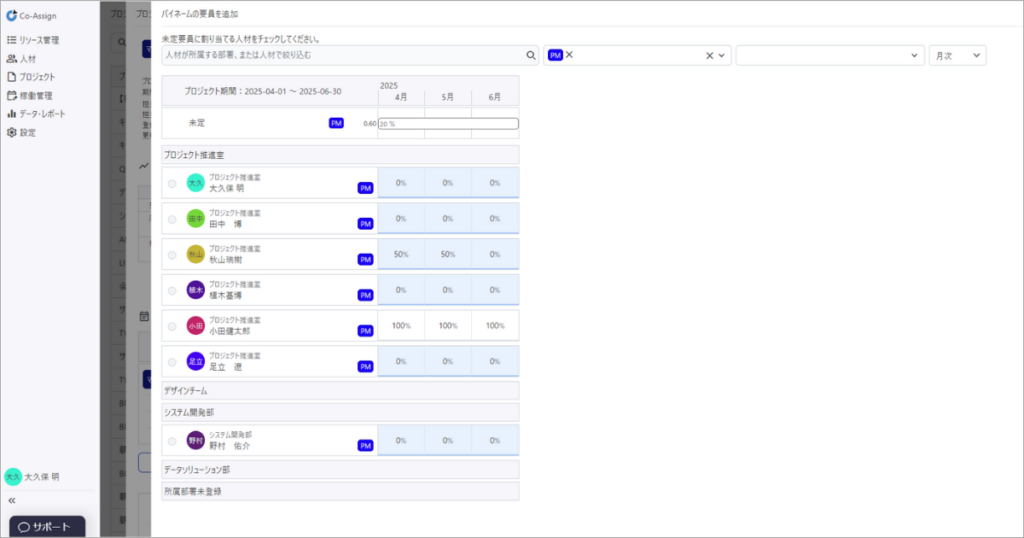

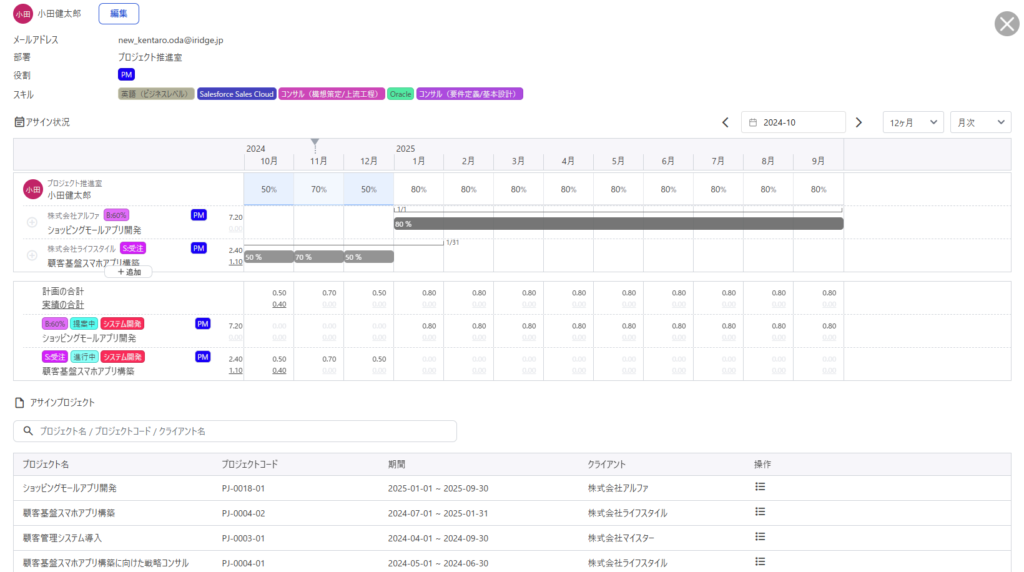

稼働状況や役割・スキルを考慮したアサイン計画機能

役割、スキルとアサイン状況(計画稼働率)をもとにしたプロジェクトへのアサインだけでなく、先々の案件への役割やスキルでの仮アサインや緊急時の要員追加など、アサインにおける様々なシーンに対応できるアサイン計画機能を提供。

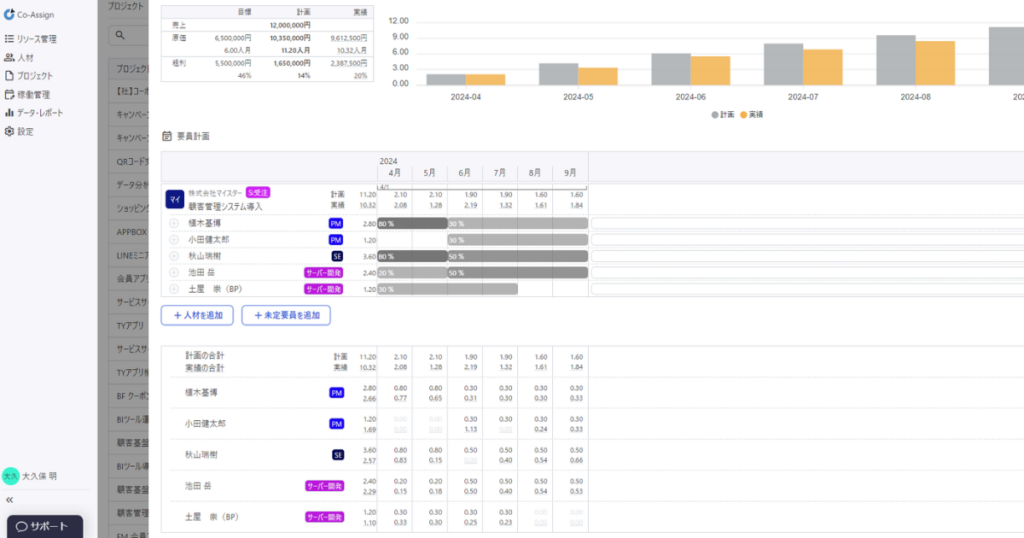

プロジェクトの計画と実績の予実を管理するプロジェクト予実管理機能

プロジェクトへのアサインが完了すると、プロジェクトの計画原価を自動計算。実績データを入力することでプロジェクトの収支を確認でき、メンバー単位で稼働計画と実績の振り返りが可能。

メンバーのスキルや過去にアサインされてプロジェクトもデータとして管理可能。キャリアプランや人材育成にも活用することができます。

私たちが提供するアサイン管理ツール「Co-Assign」は自社のアサイン問題を解決するために開発をしました。私たちと同じようなプロジェクト型ビジネスを行っている企業様に導入を頂いております。スタートアップから大企業まで、様々な企業で活用できるアサイン管理ツールです。興味のある方は是非、お問合せください。

Co-Assign公式サイト : https://www.co-assign.com/

Co-Assign公式note : https://note.com/co_assign