アサイン管理について

公開日:2025.07.25

最近、お客さまとの打ち合わせの中で、こんな相談を受けました。

「アサインを全社で見える化したいという部署と、アサインは部門内で管理したいという部署で意見が割れているんです」

どちらの言い分ももっともです。

実際、アサイン管理を導入しようとすると、「どこまで見せるか」「誰が見られるようにするか」は必ずと言っていいほど議論になります。

今回はこのテーマに向き合いながら、アサインの見える化と部門内統制のバランスをどう取るか?について考えてみます。

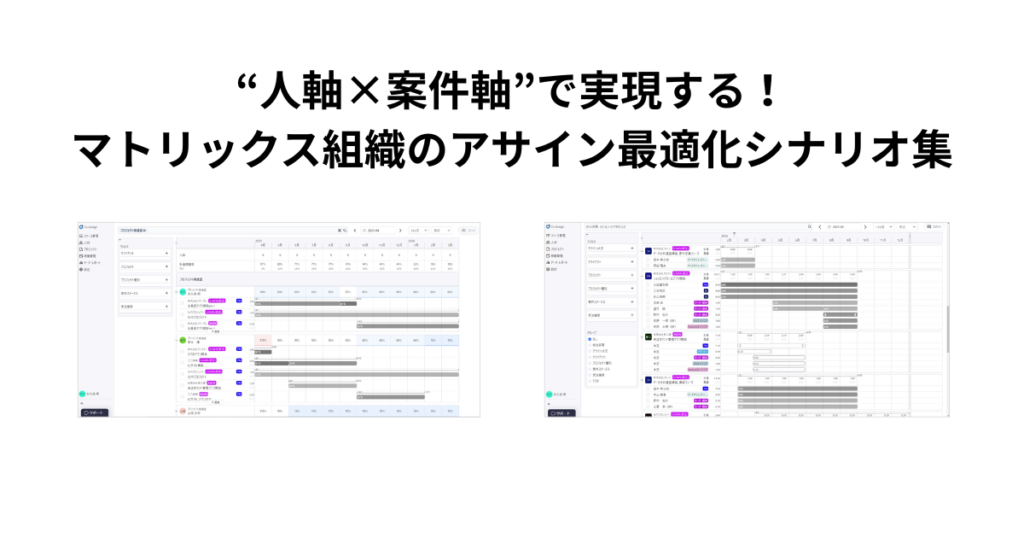

「アサインを全体で見える化したい」と考える部署には、こんな背景があります。

全社的な見える化によって、組織全体としての最適化が進む。

これはまさに、アサイン管理ツール導入の目的そのものです。

一方で、「アサインは部門内で管理したい」という声にも現場ならではの事情があります。

「今この人が動けないのには、説明のつかない理由がある」

「気軽に“この人空いてそうだから貸して”と言われたくない」

そんな感情が根底にある場合も多く、見える化を一律で押しつけると、逆に現場の抵抗を生んでしまいます。

では、どうしたらいいのでしょうか?

答えの一つは、「段階的に見える化を進めていく」という考え方です。

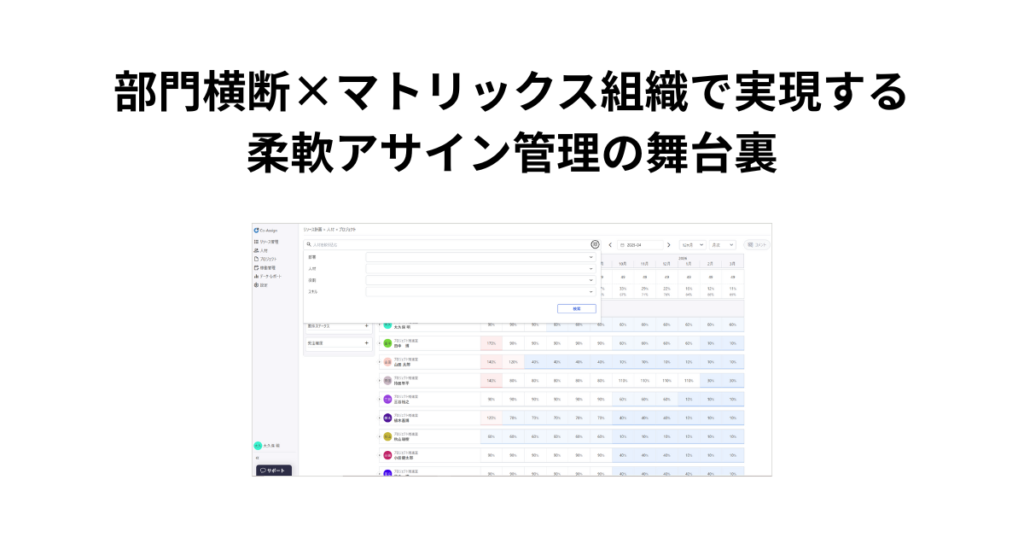

Co-Assignでは、全メンバーの情報を一元管理しつつ、ログインできる人(=アサイン情報にアクセスできる人)を制御することができます。

この特徴を活かし、以下のようなステップで“見せる範囲”を広げていく運用が現実的です。

最初は、各部門の責任者・マネージャーだけにログイン権限を付与。

この段階では、部内でのアサイン登録・確認・調整を優先し、他部署との情報共有は最小限にとどめます。

慣れてきたら、「どの情報を、誰に、どの粒度で共有するか」のルールを整備。

氏名・稼働率・アサイン期間などのうち、必要な情報に絞ってテンプレートで共有する、という方法も効果的です。

運用が安定してきたら、メンバーにもログイン権限を広げていきます。

チーム全体の見える化は、「誰がどれだけ忙しいか」が透明になることで、感覚や噂ではなく、事実ベースで助け合える関係づくりにもつながります。

アサインの共有は一度決めたら終わりではありません。

組織の成長やプロジェクトの変化にあわせて、見せ方・範囲・関係者を定期的に見直すことが、無理のない継続につながります。

アサインの見える化は、情報をすべて公開することが目的ではありません。

本来の目的は、「必要な人が、必要な判断をするために必要な情報を持てること」です。

部門ごとに事情が異なるからこそ、一律での見せ方ではなく、段階的な公開と共有ルールの整備が重要です。

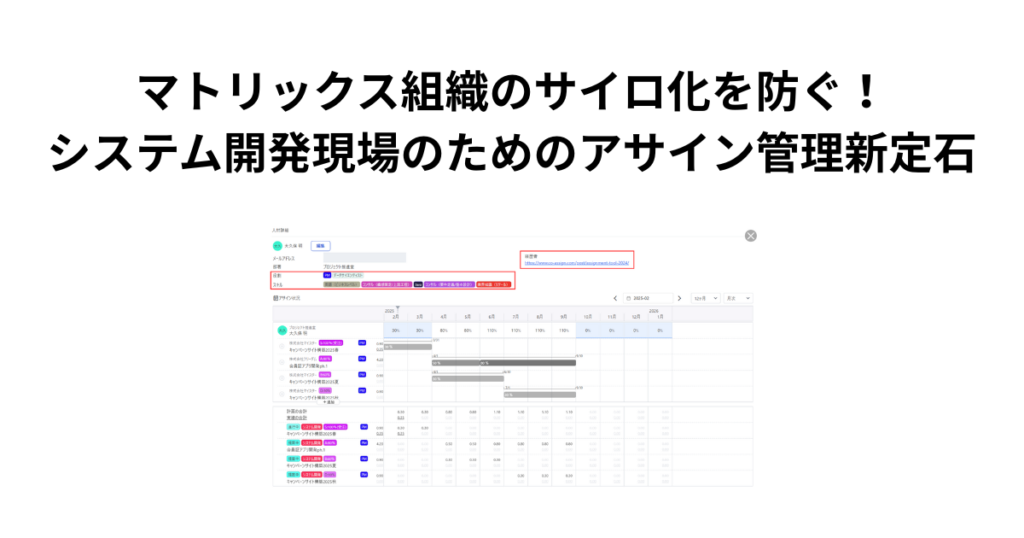

Co-Assignは、情報を一元管理しながら、誰にログイン権限を付与するかを運用でコントロールできるツールです。

全社の見える化を急がず、まずは“小さく始めて大きく育てる”。

そんな現実的なアサイン管理のあり方を、ぜひご検討ください。

2026.02.16

アサイン管理について

2026.02.09

アサイン管理について

2026.02.02

アサイン管理について

株式会社NTTデータNJK

Excelでは限界だった。Co-Assignでアサイン会議不要のチーム運営へ

ソリューション・サービス分野 オリジナルソリューション事業部

大川様、藤本様

株式会社USEN-ALMEX(U-NEXT.HD)

タスク管理ツールでは実現できないアサインの見える化への取り組み事例

遠藤様、米澤様

トランスコスモス・アナリティクス株式会社

チーム間の情報共有による円滑なコミュニケーションの実現

渡邊様・橋本様

株式会社テキカデザインプロダクツ

アサイン情報の共有と隙間時間の有効活用による生産性向上

西平様・小戸田様

株式会社エクセル・システムプロダクト

Co-Assignを導入したことをきっかけに、受注確度の基準についても見直し、全…

西尾様

ジーアイクラウド株式会社

アサイン課題の解決を起点に開発されたツールということが導入の決め手になりました。

松為様